本募集は定員に達したため締め切りました(2025年12月26日)。たくさんのご応募ありがとうございました。

●企画趣旨

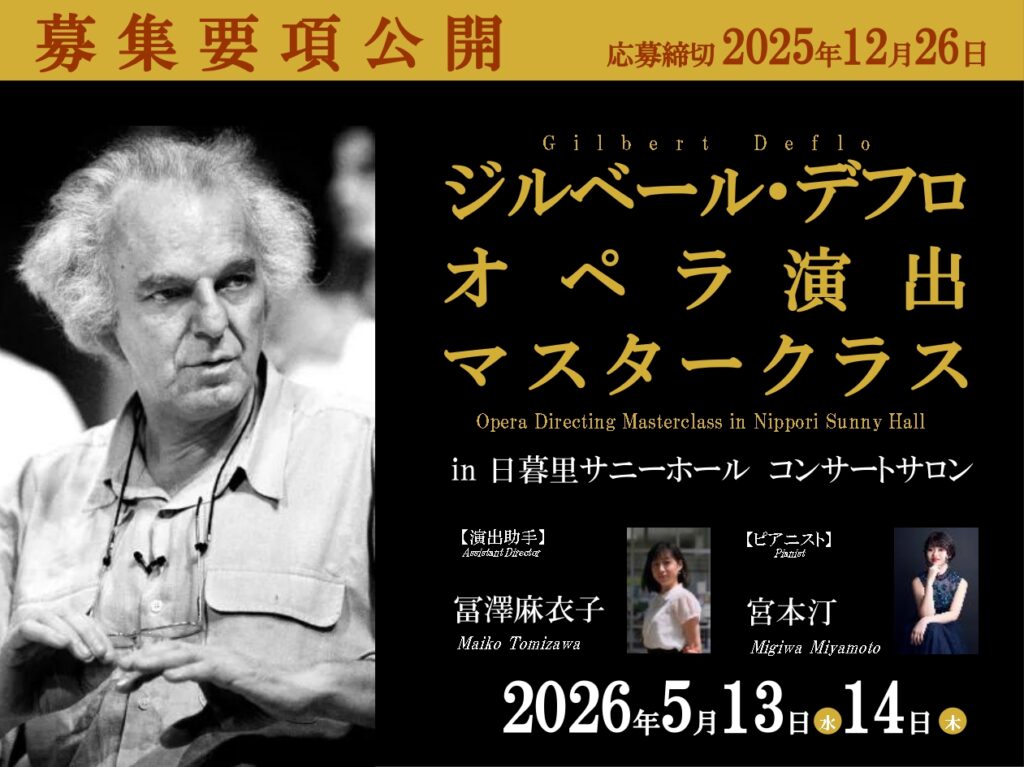

長年、パリ・オペラ座、ミラノ・スカラ座をはじめとするヨーロッパの主要歌劇場や、日本の新国立劇場などでもオペラを演出してきたジルベール・デフロ氏によるマスタークラス。ドミンゴ、ヌッチ、ファン・ダム、フレミング、ムーティ、ヤコブスといった、名だたる音楽家の出演作品を手がけた経験と深い作品理解に基づき、ヨーロッパの伝統的なオペラ演出の極意・演技のポイントをアドヴァイスしていただきます。

後援:駐日ベルギー大使館

●期間

2026年5月13日(水)~14日(木)

●会場

日暮里サニーホール コンサートサロン

https://www.sunny-move.jp/sunny/facility/salon.html

●受講対象

オペラの舞台経験を持つ、演出家と歌手。さらには将来オペラに携わることを目指す学生を含め、上演形式のオペラのワンシーンに演出あるいは歌唱で関わることのできる方を、広く歓迎します。

●受講区分(下記項目を選択すると詳細が開きます)

※提出物や詳細に関しては、下記「応募のご案内」をご参照ください。

【演出家を中心としたグループ】演出家:40歳程度まで、歌手:35歳程度まで

歌手グループを編成し、別紙「受講候補曲」を参考に、2~6名程度が出演する15~20分程度のシーンを選んでご応募ください(演出される方が一役を兼ねることも可能)。演出内容は、最低限の小道具や衣装、振り付けなどを基本とします。

【歌手のみの(特定の演出担当者を設けない)グループ】 歌手:35歳程度まで

別紙「受講候補曲」を参考に、2~6名程度が出演する15~20分程度のシーンを選んでご応募ください。完成された演出になっている必要はありませんが、これまでの経験をもとに、舞台形式に仕立てたものを上演してください。

【歌手個人】 歌手:35歳程度まで

グループでのお申し込みを基本としますが、個人でお申し込みいただくことも可能です。 別紙「受講候補曲」から選択していただいた希望曲をもとに運営側でグループを編成し、後日詳細をお知らせします。原則、ピアノ伴奏と演出は運営で手配し、当日リハーサル時に演出/伴奏合わせを行います。

●マスタークラスの進め方

受講者のみなさまには、1グループあたり90分程度の持ち時間の冒頭で、受講シーンを演じていただきます。その後デフロ氏から、演出についてはもちろん、歌手の皆さんに対しても、役理解に基づく演技や表情に関するアドヴァイスをしていただきます。時には聴講生も巻き込みながら、会場一体となってオペラ作品への理解を深める時間となる見込みです。

※演出や演技に関するマスタークラスであり、歌唱指導ではありません。

※日本語通訳付き。

●ピアノ伴奏

運営が手配しますが、グループで応募の場合は、各自で伴奏者を手配することも可能です。

●当日スケジュール

| 10:00~ | 受講生練習時間 | (各グループ 60~90 分程度を予定) |

| 14:30 | マスタークラス開場 | |

| 15:00~ | マスタークラス① | (各グループ 90 分程度を予定) |

| 17:00~ | マスタークラス② | |

| 19:00 | マスタークラス終了 |

●受講料・聴講料

受講料(聴講料2日分を含む)

| 一般:15,000円(一人につき) | 学生:10,000円(一人につき) |

聴講料

| 一般:3,000円(1日) | 学生:2,000円(1日) |

聴講については、後日改めてホームページでご案内いたします。

●応募方法・提出先

下記の応募のご案内を参照の上、応募用紙に必要事項を記入し、pdf形式で gilbert@office-tsuchikawa.com 宛メールに添付してください。

件名は「ジルベール・デフロ オペラ演出マスタークラス応募」とご記入ください。

●応募締切

2025年12月26日(金)23:59まで

応募多数の場合は運営にて選考を行い、2026年1月下旬を目安に結果をお知らせします。

●講師・スタッフ

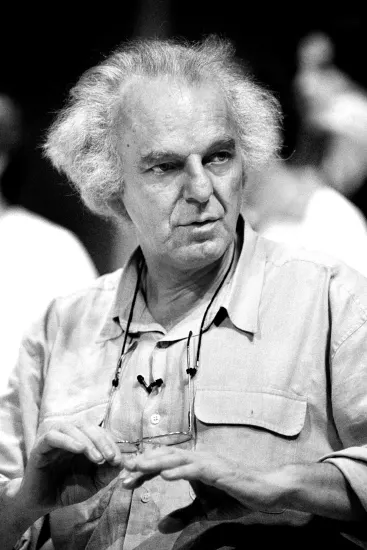

講師:ジルベール・デフロ

ベルギー(フラマン語圏)出身のオペラ演出家(1944年9月22日生まれ)。ブリュッセル王立舞台芸術学校(現Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound)卒業。ミラノのピッコロ・テアトロにおいてジョルジョ・ストレーレルと出会い、氏のもとで研鑽を積む。その後、ブリュッセルの王立モネ劇場においてモーリス・ベジャールらのアシスタントとなり、1972年からプッチーニ《外套》《ジャンニ・スキッキ》、ストラヴィンスキー《兵士の物語》、ロバート・クルカ《善良な兵士シュバイク》の演出を手がける。

1975年にフランクフルトで演出したプロコフィエフ《三つのオレンジへの恋》および翌年の《ボリス・ゴドゥノフ》をきっかけに、ドイツの主要歌劇場に活動の場を広げる。1976年にハンブルク州立歌劇場で演出した《セヴィリアの理髪師》は、今なお同劇場のレパートリーとして上演されている。ハンブルクでまた《ペレアスとメリザンド》、リゲティ《ル・グラン・マカーブル》(ドイツ語版)を演出。他にカールスルーエ・バーデン州立劇場(《ナクソス島のアリアドネ》、《フィガロの結婚》、《サロメ》、《オテロ》、《ドン・ジョバンニ》)、ニュルンベルク州立劇場(《リゴレット》、《ラ・ボエーム》、《ランメルモールのルチア》)、ハノーヴァー州立オペラ(《こうもり》)、ゲルゼンキルヒェン歌劇場(《アラベラ》、《蝶々夫人》)などで定期的に演出を手がけた。ベルリン・ドイツ・オペラでのプッチーニ《マノン・レスコー》は、ヘルシンキ、サルデーニャのカリアリ、および東京で再演された。

イタリアで最初に手がけた作品は、1989年パレルモ・マッシモ劇場でのオベール《フラ・ディアヴォロ》になる。マチェラータ・ステリステリオ野外劇場(《カルメン》、《ファルスタッフ》、《トスカ》、グノー 《ファウスト》)やヴェローナ・アレーナ円形劇場(《椿姫》、《カヴァレリア・ルスティカーナ/道化師》)など野外劇場でのプロダクションも多い。ミラノ・スカラ座では、1992年にリッカルド・ムーティ指揮の《リゴレット》(主演 L. ヌッチ)を演出。この作品は2001年ヴェルディ没後100年記念公演をはじめ再演を重ね、2000年および2013年のスカラ座日本公演の際にもリッカルド・ムーティおよびグスターボ・ドゥダメル指揮のもと上演された。

スペインでは、バルセロナ・リセウ大劇場においてチャイコフスキー《スペードの女王》(DVD)、《イル・トルヴァトーレ》などのプロダクションに参与。英国ではカーディフ・ウェルシュ・ナショナル・オペラにおいて R. シュトラウス《影のない女》、グラスゴウ・スコティッシュ・オペラにおいて《アイーダ》、《ホフマン物語》を演出。この《ホフマン物語》は、ローザンヌ、ナンシー、コペンハーゲンで再演された。1982年から1986年にかけては、ブリュッセルの王立モネ劇場の専属演出家として《ドン・カルロ》、マスネ《シンデレラ》、《イドメネオ》、《魔弾の射手》、《さまよえるオランダ人》、《トリスタンとイゾルデ》、ヤナーチェク《利口な女狐の物語》、《薔薇の騎士》等を手がけた。パリ・オペラ座では1994年以降、マスネ《マノン》(DVD)と《ドン・キホーテ》、ヴェルディ《仮面舞踏会》と《ルイザ・ミラー》、スメタナ《売られた花嫁》などを定期的に演出している。2005年に上演された 《三つのオレンジへの恋》(DVD)は、観客の評判も高く大成功をおさめた。

アジアでは、北京中央歌劇院劇場において《ナブッコ》(2013年、主演プラシド・ドミンゴ)、《薔薇の騎士》(2015年)、ベッリーニ《夢遊病の女》(2018年)を演出。日本では、1992年の第8回「東京の夏」音楽祭で上演されたモンテヴェルディ《ウリッセの帰還》(ルネ・ヤーコブス指揮)で初来日。この公演は、日本の聴衆がはじめて目の当たりにする本格的なバロック・オペラの上演としてオペラ受容史に刻まれている(CDの日本語版解説に、デフロによる演出意図および日本公演での写真が掲載)。2000年および2013年のミラノ・スカラ座来日公演の《リゴレット》に加えて、東京の新国立劇場においても2014年に《カヴァレリア・ルスティカーナ/道化師》、2015年にプッチーニの《マノン・レスコー》を演出している(後者は2011年東日本大震災のため中止を余儀なくされた公演の復活上演)。

ジルベール・デフロは、バロックから現代まで幅広い作品に取り組んできた。特に評価の高いバロック・オペラの分野では、モンペリエ歌劇場のモンテヴェルディ《ポッペアの戴冠》(ブエノスアイレス、リール・フランドル歌劇場で再演)および《ウリッセの帰還》(東京で再演)、ベルリン州立歌劇場のラインハルト・カイザー(1674-1739)《クロイソス》(CD)、パリ、シャンゼリエ劇場のリュリ《ロラン》でルネ・ヤーコブス(指揮)とコラボレーション。ジョルディ・サヴァルが指揮したバルセロナ・リセウ大劇場のモンテヴェルディ《オルフェオ》(マドリッド王立劇場およびエディンバラ音楽祭で再演)、ウィリアム・クリスティが指揮したシャンゼリゼ劇場でのヘンデル《セルセ》の演出も手がけている。

現代オペラ作品の演出も少なくなく、1980年にはツェムリンスキー《夢見るゲールゲ》(カールスルーエ、舞台上演版)、およびヤン・ファン・ヒルセ Jan van Gilse(1881-1944)《ティル》(アムステルダム・オランダ国立歌劇場)の初演演出を行なった(ヒルセの《ティル》は、ベルギーの作家シャルル・ド・コステ(1827-1879)が中世の民話『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』を題材に書いた小説に基づく作品で、作曲者の死後上演された)。1987年にはロルフ・リーバーマン(1910-1999)《森林》(ローザンヌ大劇場)を演出している。

ベルリン・ドイツ・オペラのウェブサイトでは「ジルベール・デフロは、これまで150を超える演出を手がけてきた。彼のレパートリーは、モンテヴェルディとリュリからツェムリンスキーやリーバーマンなどの現代作品までオペラの歴史全体をカバーしている。彼のクリエイティヴィティは、決して惰性に陥ることはない。確固たるプロフェッショナリズムに徹しながらも、デフロは演出する作品に常に新しさを見い出し、そこに魅了される。それこそが、天賦の才能や作品に関する的確な知識、自由な想像力(ファンタジー)に加えてデフロの成功の秘訣なのだ」と紹介されている。2019年には、ベルギーの文化功労者に与えられるクリストフェル・プランタン勲章を受賞。能および歌舞伎をはじめとする日本の古典芸術への造詣も深く、日本の舞台芸術の要素を自身の演出に取り入れていることをしばしばインタビューで述べている。

2026年1〜2月には、パリ・オペラ座(バスティーユ)においてヴェルディ《仮面舞踏会》の3度目の再演を迎える(2007、2009、2018年)。

Gilbert Deflo (1944-) 演出作品

DVD

2002 Monteverdi, L’Orfeo (Barcelona Liceu Opera, J. Savall).

2005 Jules Massenet, Manon (Opéra de Paris : Lopez-Cobos / R. Fleming).

2006 Verdi, Rigoletto (Zurich Opera : Nello Santi / L. Nucci, E. Mosuc, P. Beczala).

2007 Prokofiev, L’amour des trois oranges (Opéra de Paris).

2011 Tchaikovsky, Pique Dame (Barcelona Liceu Opera: Michael Boder).

Youtube

2008 Verdi, Luisa Miller (Opéra de Paris) https://www.youtube.com/watch?v=rN0rhWWilFg

2013 Verdi, Nabucco (NCPA China) https://www.youtube.com/watch?v=cXT9ihh3gpc

CD

1992 Claudio Monteverdi, Il Ritorno d’Ulisse in Patria (R. Jacobs / Concerto Vocale : Harmonia mundi).

1999 Reinhard Keiser, Croesus (R. Jacobs / Akademie für Alte Musik Berlin : Harmonia mundi).

2003 Handel, Serse (W. Christie / Les Arts Florissants : Erato).

Photo / Book

Gilbert Deflo. De Poëzie in de Operaregie, Wevelgem, 1994.

Il Verdi del centenario : le rappresentazioni e i concerti per l’anno 2001,Milano, 2003.

Interview

新国立劇場 (New National Theatre Tokyo):https://www.youtube.com/watch?v=Y-xUK-orV1M

新国立劇場 (New National Theatre Tokyo):https://www.nntt.jac.go.jp/opera/news/detail/6_006266.html

Cf. https://deutscheoperberlin.de/de_DE/ensemble/gilbert-deflo.13242

https://www.operadeparis.fr/artistes/gilbert-deflo

https://www.christoffelplantinfonds.be/fr/post/lauréat-2019

(編訳:NISHIMAGI)

ピアノ伴奏:宮本汀

兵庫県神戸市出身。

兵庫県立西宮高等学校音楽科ピアノ専攻を経て、東京藝術大学音楽学部楽理科を卒業。同大学院音楽研究科音楽文化学専攻音楽学研究分野(西洋音楽史)修士課程修了。

J. N. フンメルのピアノ協奏曲について研究する傍ら、声楽の伴奏ピアニストとしての活動も精力的に行っており、声楽コンクールにて優秀伴奏者賞の受賞歴がある。

令和3~4年度公益財団法人野村学芸財団奨学生。

これまでにピアノを大倉恭子、高石香、今岡淑子、論文指導を嶋田久美、沼口隆の各氏に師事。

2023年度より、東京藝術大学音楽学部楽理科の教育研究助手を務める(2024年度チーフ)。

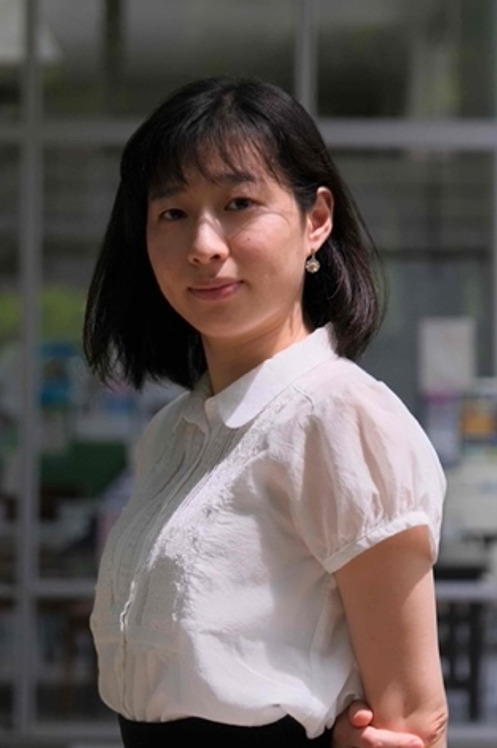

演出助手:冨澤麻衣子

埼玉県出身。

東京藝術大学音楽学部楽理科を経て、同大学院音楽研究科音楽文化学専攻(音楽学)修士課程修了。

大学4年次在学中に宮田亮平賞受賞。大学院修了後より演出助手として研鑽を積み、オペラ演出を学ぶ。

ヘンデル《アルチーナ》(抜粋)演出、音楽朗読劇《夏のこわい話》総合演出。

現在、東京藝術大学大学史史料室教育研究助手。

野村財団奨学助成を受け、2026年1月にはパリ・オペラ座にてジルベール・デフロ氏のもとでの研修を予定している。

コーディネーター・通訳:西間木真

【企画・制作・お問い合わせ】

一般社団法人オフィスツチカワ

ホームページ:https://office-tsuchikawa.com

メール:gilbert@office-tsuchikawa.com

電話:080-1623-3048(担当:土川)